11月9日,由文化部、教育部主办的,福建省文化厅、福建艺术职业学院承办的2017年“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”很荣幸邀请到福建师范大学美术学院院长李豫闽老师来为福建省第十二期莆田木雕(留青竹刻)技艺培训班的学员授课,学术讲座的主题为:“心境的转换—走进美术经典及其他”。

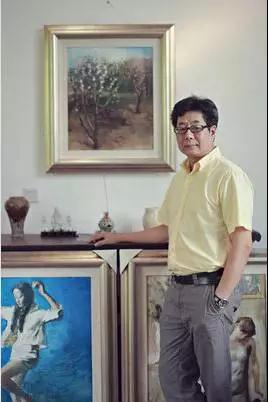

李豫闽,福建师范大学美术学院院长、教授、博士生导师,中国美术家协会会员,福建省政协委员,中国美术家协会美术教育委员会委员,全国艺术硕士指导委员会委员,福建省美术家协会理论委员会主任,福建省美术家协会油画艺委会副主任,美术学博士点第一带头人。

李豫闽院长在讲座上强调美术欣赏的重要性,当我们眼界提高了,知识的储备、动手能力才能得到更好的提升。此次讲座内容主要分为三个方面:

一、 美育是社会生活的重要组成

早在西周时期,先人将“礼,乐,诗,书,射,御”等“六艺”列为教育的主要内容,并使之成为合格社会公民的标准。西方先贤不管是柏拉图还是亚里士多德都对美育的重要性有过论述。18世纪德国美学家席勒在其《审美教育书简》中提到:美育可以恢复人性的和谐,使人从自然的物质世界上升到理性的道德世界,成为“审美的人”,同时只有通过美育和美的交流,才能使社会团结、和谐、进步。

二、东西方美术经典解读

(1)中国绘画

中国古代文人画讲求“诗、书、画、印”融为一体,像唐代王维所说:诗中有画,画中有诗。好的绘画一定有诗歌的情调和意境,好的诗歌一定有强烈的画面感。这是因为,诗与画同样讲究“比兴”。简单概括就是“仁者见仁,智者见智”,美术欣赏的能力与个人的经历以及个人境遇息息相关。

中国绘画艺术的发展,与社会变迁、政治变革、文人情感分不开,各个时期的绘画艺术都有其各自特点。五代两宋时期是继唐代以后中国绘画史上又一灿烂辉煌的鼎盛时期。文人士大夫绘画在此兴起,五代的一些画家深入自然,创造了真实生动的北方重峦峻岭和江南的秀丽风光。其中荆、关、董、巨(荆浩、关㒰、董源、巨然)是这时期的代表人物。 唐代,那时中国的京城在现在的西安(长安),汉人抬眼看到的就是秦岭、太行山,中国山水画也在此时开始发端。到了北宋时期,延续着唐的强盛,在经贸、政治、文化上都发展到巅峰,虽然此时的都城开封,地处豫东平原中部,周围不再是高山深壑,但以山水画为代表的宋代绘画,延续了唐代绘画的恢宏博大的意向,体现出了雄强的气势。

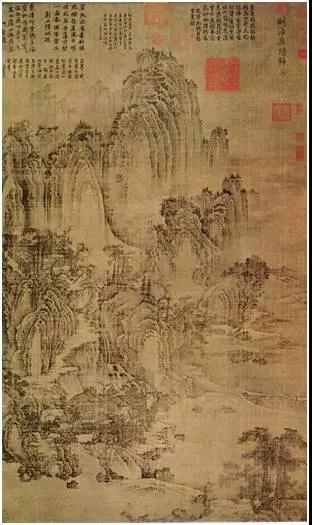

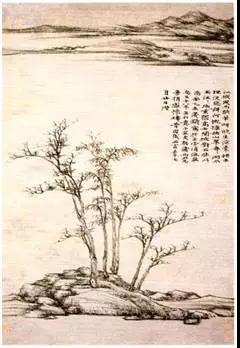

五代 荆浩 《匡庐图》

荆浩的中堂画《匡庐图》,远山高大,近处的松树矮小,并不符合我们现在所说的科学透视原理。这幅画的中心,是画面中部要表现的小桥流水人家,这表现了中国古代风景画讲究的“可居、可游、可读”的特点。

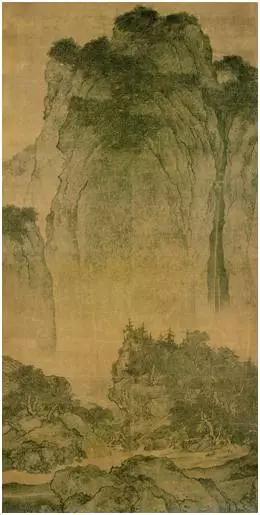

北宋 范宽 《溪山行旅图》

到了元明清三朝,元代中晚期国破家亡、社会动乱,虽然每个人的社会地位及境况不同,但都有不得意的遭遇,在艺术表现上直接或间接的表现出来。这也是为什么元明清三朝出现了很多僧侣画家的原因,许多不得志的文人,仕途不顺,又看到国破家亡,于是选择遁入空门。比如著名的清初四僧:八大山人,石涛,髡残,弘仁。

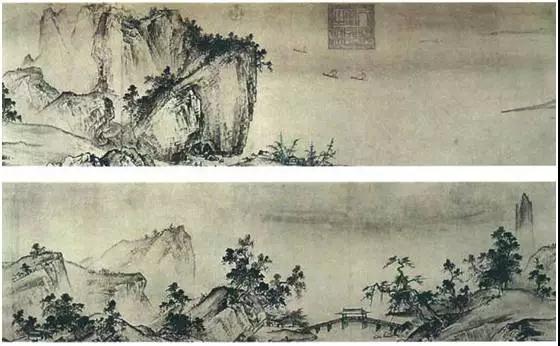

夏圭 《溪山清远图》卷

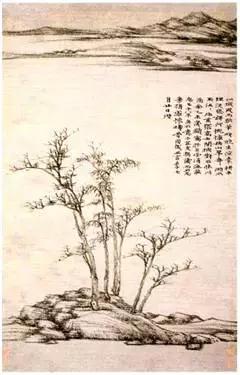

黄公望生于宋元交替的混乱时期,国破家亡,仕途无门,于是寄情山水,泛舟富春江上,以诗画抒怀。《富春山居图》上,笔墨干枯淡雅,丝毫没有北宋的雄强和南宋的氤氲。元代画家倪瓒的画,被评论家称为“一片萧瑟荒凉”。《渔庄秋霁图》画面没有丝毫生机,倪瓒通过画面告诉你,“我的内心就是一片萧瑟荒凉”。元代绘画,就是表现艺术家内心的真实,而不是客观的真实。

元 倪瓒 《 渔庄秋霁图》

兰 郑板桥

(2)西方绘画和雕塑

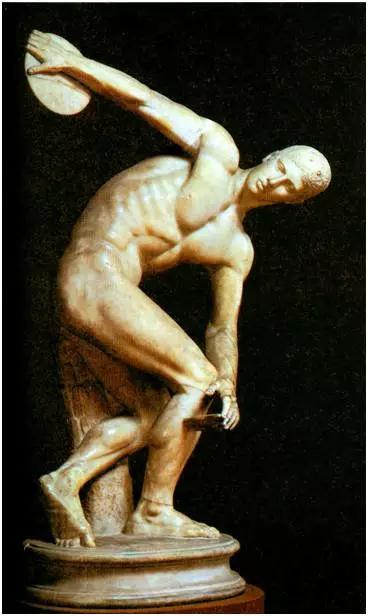

西方的绘画和雕塑在很多程度上可以作为东方艺术相对照,这种比较的过程中,我们能更清晰的看到我们东方人自己的文化和艺术。西方的绘画和雕塑起源于古希腊,大约是公元前三-四世纪,古希腊的雕刻就达到了这个程度。当时没有医学上的人体解剖,工匠用锤子和凿子将天然大理石雕刻出人体运动瞬间的动态,竟如此真实和准确。

《掷铁饼者》

古罗马艺术继承了古希腊艺术中的写实基础,用于表现对战争的记录和对英雄的赞美。《图拉真纪念柱》是对图拉真领导的那场战役进行了记录和歌颂。之后的很长一段时间,西方艺术从古罗马进入到中世纪,艺术完全沦落为为宗教服务的工具,所有的雕刻绘画都为教堂、教廷服务,工匠没有社会地位。

《图拉真纪念柱》局部

从15世纪跨越到16世纪,西方进入了文艺复兴时期,出现如达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师。欧洲的“文艺复兴”运动最先在意大利各城市兴起,以后扩展到西欧各国,于16世纪达到顶峰。文艺复兴运动,不但引发科学与艺术的蓬勃发展,揭开了近代欧洲历史的序幕,被认为是中古时代和近代的分界。

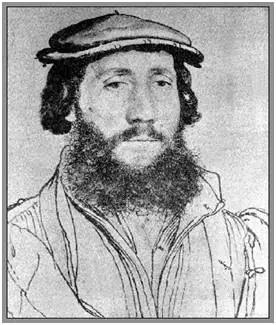

文艺复兴时期素描

文艺复兴最重要的文化财富,就是对“人文精神”的肯定与弘扬。由此,欧洲文化开始以人为中心而不是以神为中心,肯定人的价值和尊严。主张人生的目的是追求现实生活中的幸福,倡导个性解放,反对愚昧迷信的神学思想,认为人是现实生活的创造者和主人。艺术也就不再是宗教的附属品。

文艺复兴 达芬奇 《蒙娜丽莎》

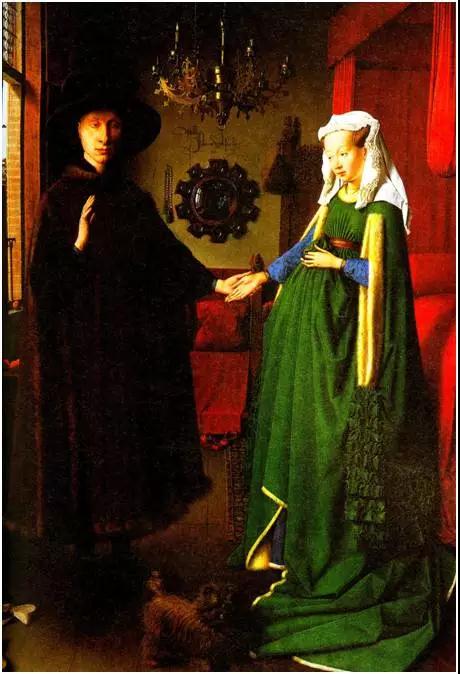

尼德兰文艺复兴 扬.凡.艾克 《阿尔若芬尼夫妇像》

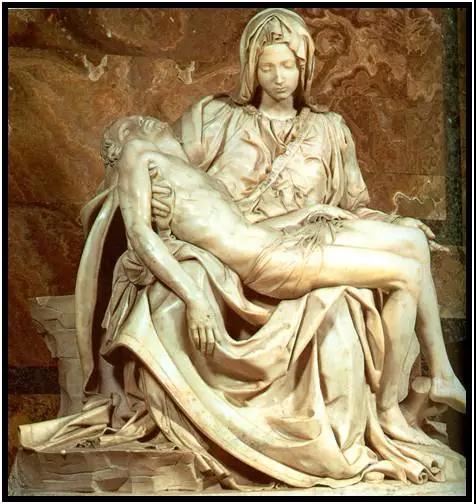

巴罗克时期贝尼尼《哀悼基督》

法国浪漫主义绘画 籍里柯 《梅杜萨之伐》

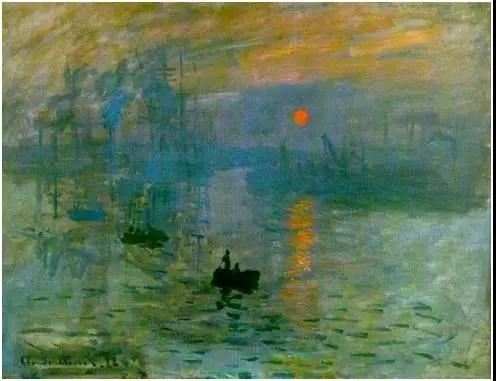

印象主义 莫奈 《日出印象》

印象主义毕加索 《格尔尼卡》

西方的绘画从古希腊开始一直强调再现和写实,中国则强调写意。在19世纪西方绘画与中国的绘画殊途同归。西方绘画一开始一直追求的是美,而到了印象派出现,西方画家开始提出一些叩问和追问,“我们不能仅仅表现美,而要更多得介入社会生活,启发人们去思考自身的未来。”

(3)中西方比较

在风景写生方面,东西方艺术家都在追求真实,但是路径不同,西方艺术家表现的是客观存在的真实,中国艺术家表现的是内心的真实。

中西方风景写生比较

在人物画方面,文艺复兴时期的素描,描绘的是一个进步阶层的人物形象,将人物的络腮胡,衣服的褶皱和眼角的细纹都表现的淋漓尽致。而北宋画家梁凯的的人人物是大泼墨写意画,画了一个喝醉的和尚,着墨不多,画龙点睛,非常传神。西方讲究形似,中国人讲究神似。

中西方人物画对比

在帝王像方面,中国的工匠通过想象来描绘心中帝王威严的模样,西方的画师则通过现场绘画来记录国王的样貌,将国王画出性格。

中西方帝王像对比

三、闽籍美术家及其他

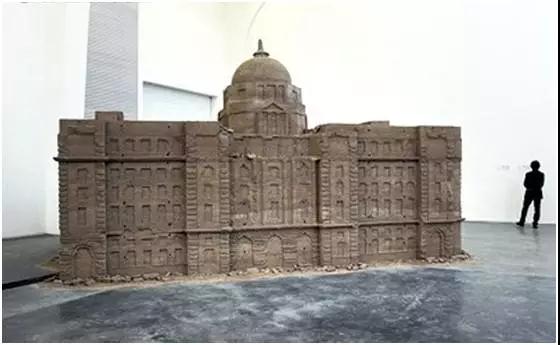

最后李豫闽院长讲到活跃在世界的闽籍艺术家。

蔡国强《爆破》

黄永砯 《沙的银行与银行的沙》

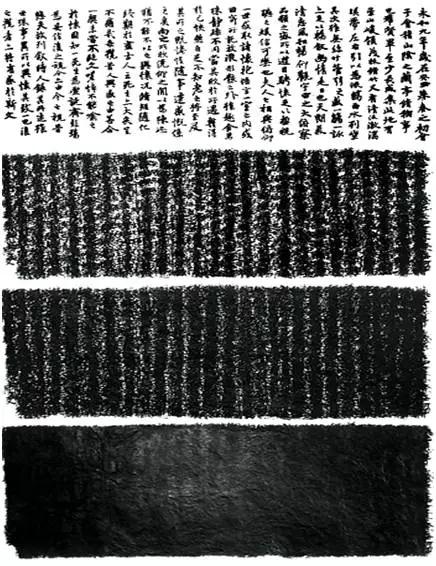

邱志杰 书写《兰亭序》一千遍

陈文令 《红色记忆》

四、总结

综上所述,中外美术经典向我们展示了人类创造的智慧,东西方艺术路径不同,终极目标是一致的,都是在追求真理,追求真善美的统一。

在艺术发展的早期,艺术与工艺的界限是相对模糊的。到了后来,艺术才从工艺中独立出来。而现在我们工艺美术的创作又时常需要在艺术中找到灵感。在当代的文化环境下,工艺美术从业者的身份,也逐渐从以往的“工匠”向“艺术家”靠拢,当代的“工匠”是被作为传统造物文化精神的传承者。

美术鉴赏的进行是一个系统工程,从人的全面素质教育来看,美育在教育中具有特殊的功能,其他教育无法替代,全面的素质教育是完善人生的基础,亦是搭建人与人,人与自然,人与社会和谐相处的桥梁。

李豫闽老师讲座现场

李豫闽老师与福建省第十二期莆田木雕记忆(留青竹刻)技艺培训班的合影

2017年度“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”

福建省第十二期(福建莆田木雕技艺)培训班

内容:

名家讲座 | 李豫闽 · 心境的转换--走进美术经典及其他

时间:

2017年11月09日

上午(09:00--11:45)

地点:

福建艺术职业学院行政楼二楼学术报告厅

主讲人:

李豫闽

简历:

1961年11月出生,中共党员。现为福建师范大学美术学院院长、教授、博士生导师,中国民间文艺家协会会员,中国美术家协会会员,福建省政协委员,中国美术家协会美术教育委员会委员,全国艺术专业学位教育指导委员会委员,福建省民间文艺家协会主席,中国百篇优秀博士论文评审委员,教育部哲学社会科学优秀成果评审委员。福建省美术家协会理论委员会主任,福建省美术家协会油画艺委会副主任,闽台民间美术研究专家,美术学博士点第一带头人,2016年被福建省人民政府评为“文化名家”。

作品欣赏:

![]()

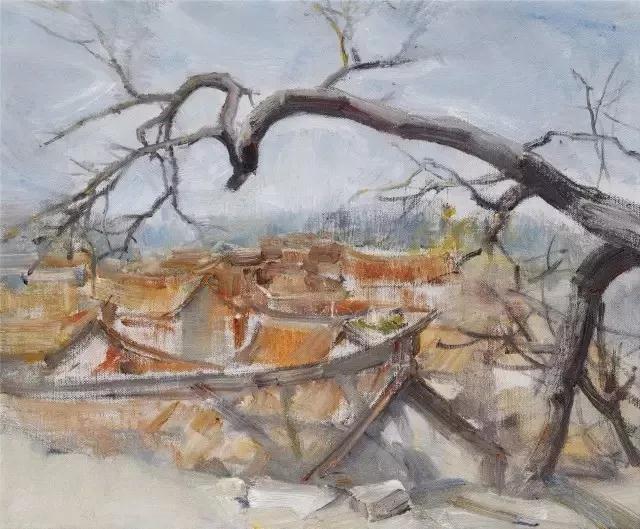

李豫闽-村落-60x50cm

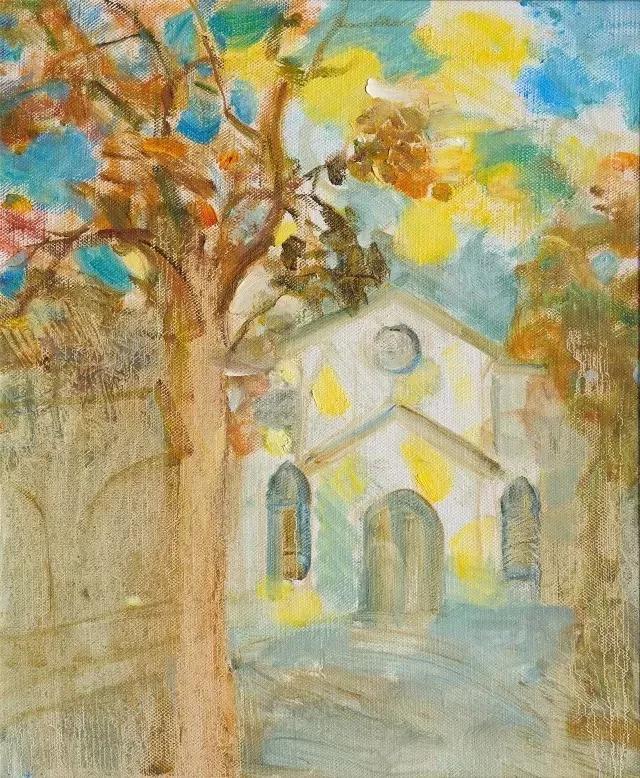

李豫闽《树荫中的教堂》 60x70cm 2012年